もとは香港のお店らしいのですが、まだ我が家に子供が産まれる前は秩父宮ラグビー場にラグビーを見に行った帰りによく表参道のお店に寄ったものです。

冬のラグビー観戦というものは、防寒対策をどう頑張ってもやはり寒いので、観戦後に糖朝で食べるのはあったかい「豆腐花」が定番でした。

ということで、今回はゼリーに続く「固め系」のスイーツ「豆腐花」です。

この「豆腐花」、要は豆乳を固めてシロップをかけるスイーツで、本場、糖朝の豆腐花は石膏で固めるらしいです。

でも石膏で固めるって何だか難易度が高そうです。

一方、日本で良く見るレシピではゼラチンをつかってつくるものが多いようです。

でもゼラチンだとあっためると溶けてしまいます。

個人的には豆腐花といえばやっぱり暖かいもの。

というわけで日本古来の「にがり」で固めてみました。

豆乳をにがりで固めるということは…

何のことはない、これは単なる「豆腐」では?

まっ、まあ、あまり気にしないでいきましょう。

なお、例によってこのメニューの一番の注意点は固まらないこと、です。

これについては記事末の「■失敗しないために」をご覧ください。

■ 材料

・ 豆乳(無調整) 適量(500gくらい)

・ にがり 適量

・ 水と砂糖 適量(1:1~1:2)

・ 黒蜜

■ 作り方

1. 豆乳ににがりを入れてゆっくりとかき混ぜる。

2. 電子レンジに入れて2分ほど暖める。

3. 電子レンジをあけて状態を確認し、固まっていないようだったら30秒程度再度暖め。これを固まるまで繰り返す

4. 固まってきたらレンジから出して放置。

5. 砂糖を水に入れて溶かす。レンジで適当に暖め。分量、甘さは適宜。

6. 4を皿にとって5.や黒蜜などをかける。

■ 説明

さて、つくっている状況を写真で説明します。

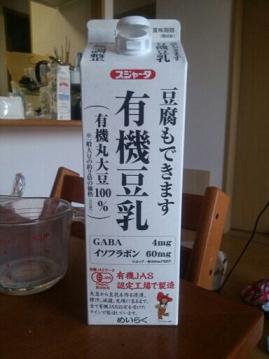

成分無調整のものをつかってください。

パッケージに「豆腐もつくれます」などと書いてあるとベストです。

スーパーで牛乳などの近くにひっそりと置かれていると思います。

にがりです。

普通のスーパーで売っていますが、意外と見つけるのが難しいです。

豆腐コーナー、調味料コーナー(塩のあたり)、豆乳コーナーのいずれかにあると思います。

なお、もしも複数の種類のにがりを売っていたらパッケージに豆腐をつくるための分量が書いてあるものを買ってください。

豆乳ににがりを投入(駄洒落じゃありません)。

お子様の出番です。

ここもお子様の出番ですが、子供だと勢い良くかけ混ぜてしまいがち。

豆乳は泡が消えずらいのでゆっくりとかき混ぜましょう。

写真は失敗例です…

まぜた豆乳を小分けにしています。

ただし小分けした分量が少ないとすぐ温まりすぎてしまうので、わけずに作って、できたたあとで取り分けた方が良いかもしれません。

電子レンジから取り出したところ。

まだラップが掛かっています。

こちらは400gを一括で作った場合です。

なお、固まっているのにレンジで加熱し続けると豆腐が爆発(笑)します。

レンジにかける時間は、作る分量や、にがりの種類、気温などによって違うので、ちょっと面倒ですが初回は取りあえず一旦、2~3分でレンジをとめて、固まり状態を確認しながら、少しずつ再加熱してください。

いずれにしろ数分でできます。

蒸し器で蒸したりすることを考えればたいした手間ではないと思います。

白玉団子で余った「蜂蜜入り黒蜜」もかけてみました。

■失敗しないために

これも超簡単レシピなのですが、意外と豆腐が上手くかたまらないことがあります。

最低限、以下の点にはご注意ください。

1. 成分無調整の豆乳を使う。

最近は飲用に飲みやすく調整された豆乳も売っていますが、それではなく無調整の豆乳をつかってください。

2. にがりの分量

ネットで出てくるレシピでは豆乳に対して1~3%のにがりを指定している場合が多いのですが、はっきり言ってにがりの種類によって適量はかなり違うようです。

今回使った「天海のにがり」は豆乳に対して5%~が豆腐を作るための分量です。

できればパッケージに適量が書いてあるにがりを買っちゃったほうが早いと思います。

上記の「天海のにがり」については適量が販売会社のホームページに載っていました。

良くわからない場合は製品名で検索してみるもの良いと思います。

3.爆発に注意

固まりかけているのを熱し続けると爆発して、電子レンジを汚すことになります。

ご注意を。